相続放棄しても借金は消えず親戚中を追ってくる仕組みと事前にすべきこと

「自分が死んだあと、家族にだけは迷惑をかけたくない」

そう思う方は多いのではないでしょうか。

けれども、もしあなたに借金があり、そのまま亡くなってしまった場合、その債務は家族や親戚に次々と相続されていくことになります。

たとえ子どもが相続放棄をしても、次は配偶者、親、兄弟姉妹、さらには甥や姪にまで請求が及ぶこともあるのです。

「うちの子はちゃんとしてるから大丈夫」

「放棄すれば済む話」

そうした油断が、後に残された人々を思いがけないトラブルに巻き込む原因になります。もし現在借金を抱えているなら、生前のうちに債務整理を。そしてすでに親が亡くなり、借金が残っている場合には、必ず専門家に相談し、相続放棄の手続きを速やかに行うことをおすすめします。

相続放棄しても借金が消えない仕組みとは

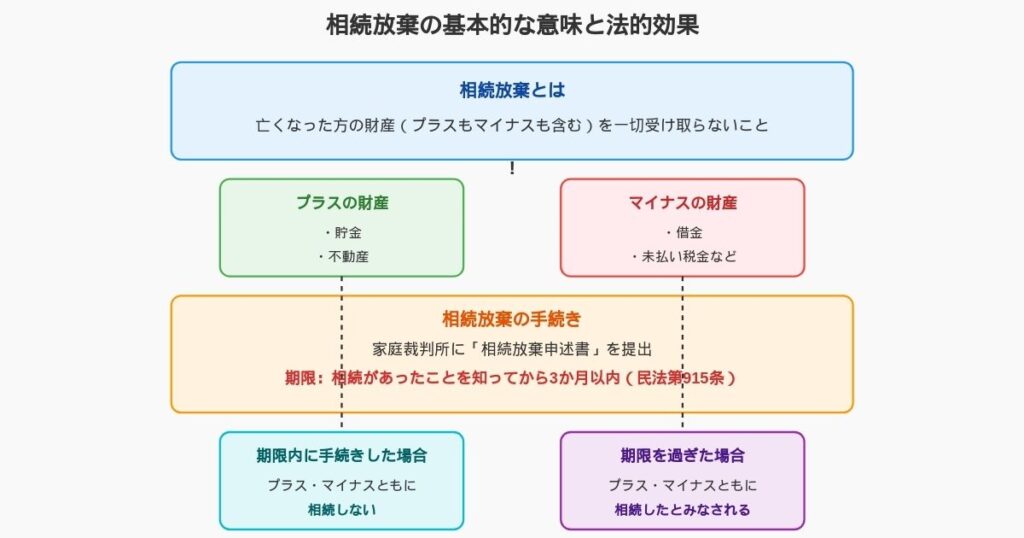

相続放棄の基本的な意味と法的効果

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切受け取らないことを意味します。これには、貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続放棄をするには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、正式に認められる必要があります。重要なのは、相続放棄には期限があるという点です。民法第915条では、「相続があったことを知ってから3か月以内」に手続きを行わなければならないとされています。

この期間を過ぎると、相続したものとみなされてしまい、借金まで背負うリスクが生じます。これから相続する側はもちろんですが、相続をさせる立場にある方も、自分の死後に家族が困らないように生前から財産と借金の状況を整理しておくことが重要です。

放棄すれば安心だと思ってたけど、期限を過ぎたら全部引き継がされるのか…!

相続は“待ってくれない”制度です。早めの判断と手続きが肝心ですね。

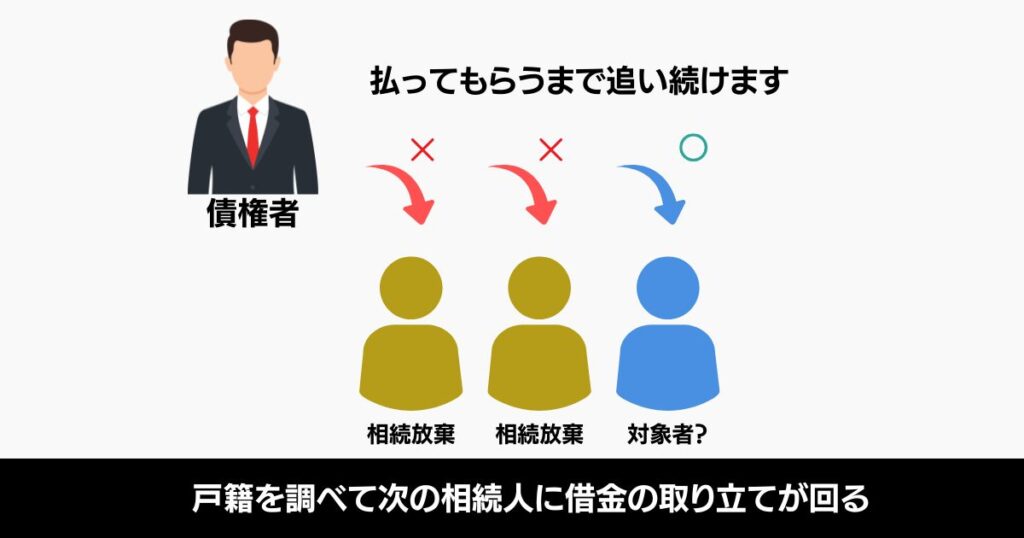

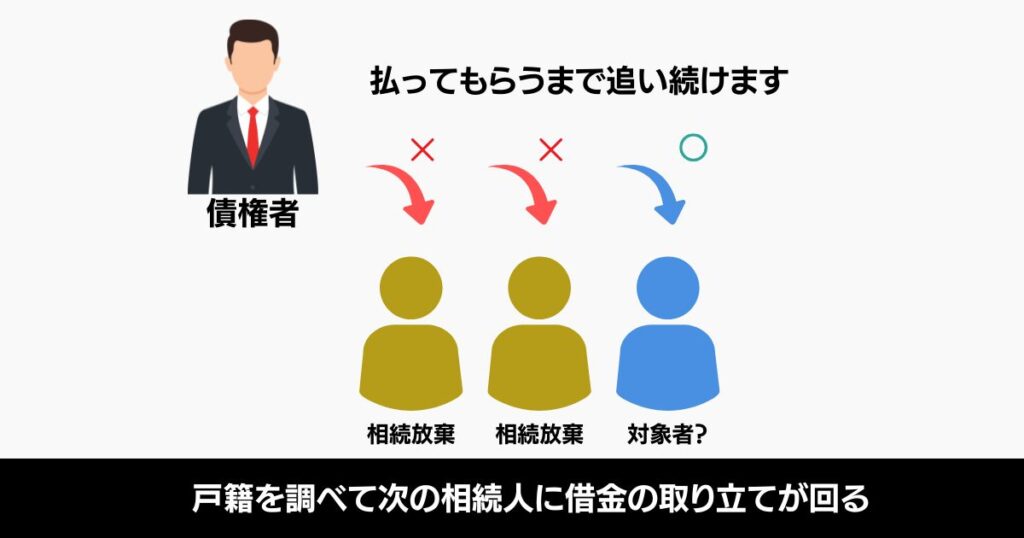

相続放棄をしても債権者の請求が止まらない理由

相続放棄が成立しても、故人の借金自体が消えるわけではありません。

債権者、つまりお金を貸していた人や業者は、その借金を回収する権利を引き続き持ちます。そこで、最初の相続人が放棄した場合、法律に基づいて次の相続順位の人へと請求が移動していきます。

債権者は戸籍をたどることで、次の相続人を調べることができるため、兄弟、親、さらには叔父・叔母や甥・姪にまで通知が届く可能性があります。

「相続放棄をしたのにまだ連絡が来る」というのは、この仕組みのためなのです。自分が放棄しても、他の親族がその情報を知らずに手続きを怠れば、借金の責任がまわってしまいます。

こうしたトラブルを防ぐためにも、家族や親族間で相続放棄の情報共有が大切です。加えて、相続をさせる側の方が、生前に債務整理をしておくことで、親族に迷惑をかける可能性を減らすことができます。

相続放棄は“自分だけ逃げ切る”方法ではありません。親族全体の問題として考えましょう。

法定相続人の順位と次に責任が及ぶ人

日本の民法では、相続人の順位が厳密に定められています。亡くなった人に配偶者がいれば、常に相続人となり、そのうえで以下の順位に従って他の相続人が決まります。

まず第一順位は子ども、その次が父母(直系尊属)、さらにその次が兄弟姉妹です。そして、前の順位の相続人全員が相続放棄した場合、次の順位の人に権利と義務が移ります。

| 相続順位 | 対象者 | 相続の可否 |

|---|---|---|

| 第1順位 | 子ども(または孫) | 放棄すると第2順位に移行 |

| 第2順位 | 父母(または祖父母) | 放棄すると第3順位に移行 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(または甥・姪) | 全員放棄すれば国庫へ帰属 |

相続放棄はリレーのように、次の人へとバトンが渡される仕組みになっています。

相続放棄をする際は、自分の放棄がどのように親族へ影響するのかを考え、あらかじめ説明しておくことが大切です。逆に、相続をさせる側としては、借金などのマイナス資産があると分かっている場合、相続人に不利益を与えないよう、生前に金融整理を行い、可能な限り財産を整理しておくべきです。

借金が親戚中を追っていく流れ

相続放棄の仕組みを正しく理解しないと、親戚にまで影響が及ぶトラブルに発展します

第一順位(子)、第二順位(親)、第三順位(兄弟姉妹)の順番

相続が発生した際、遺産を受け継ぐ権利がある人は法律で定められています。

まず、配偶者は常に相続人となります。

そのうえで、第一順位は子ども(直系卑属)、第二順位は父母(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹です。先順位の相続人がいない場合に限り、次の順位の人が相続人となります。

例えば、子どもがいない場合は親が、親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。このように、相続人の順位は明確に定められており、先順位の人が相続放棄をすると、次の順位の人に相続権が移るため、借金という負の財産がある場合は特に注意が必要です。

自分には関係ないと思っていたら、突然相続の話が来た…なんてことも

相続放棄の連鎖と期限の重要性

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。

しかし、借金などの負債がある場合、相続放棄をしたからといって安心はできません。なぜなら、相続放棄が連鎖的に続く可能性があるからです。

例えば、第一順位の子どもが相続放棄をすると、次に第二順位の親に相続権が移ります。親も相続放棄をすると、第三順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。

このように、相続放棄が連鎖的に続くことで、最終的に遠い親戚にまで影響が及ぶことがあります。さらに、相続放棄には期限があり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

この期限を過ぎると、相続を承認したものとみなされ、借金を引き継ぐことになります。したがって、相続放棄を検討する場合は、早めの対応が重要です。

- 生前から債務整理をして借金をなくす

- 専門家に相談して完璧な相続放棄をする

\ 杉山事務所で解決できます /

- 相談件数月間10,000件以上

- 家族や会社にバレずに相談〜手続き

- 相談は何度でも無料

- 依頼する場合は分割でもOK

\ 匿名でも相談OK /

取り立て業者は親族をくまなく調べます

相続放棄をした場合でも、債権者は借金の回収を諦めるわけではありません。

債権者は、戸籍を調査することで、次の相続人を特定し、請求を行うことができます。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、法定相続人を確認します。

これにより、債権者は相続放棄をしていない相続人(親族)を見つけ出し、借金の返済を求めることができます。したがって、相続放棄をしても、他の親族が相続放棄をしていない場合、債権者からの請求が親族に及びます。

これがきっかけで残された人たちの間で争いが起きたり、不仲になってしまうことも…

終活をしている人は、残された人たちのために借金問題は解決しておくべきです!

借金を引き継がないために必要な対策

借金を相続しないためには、いくつかの対策があります。

残された人たちのやるべきこと

まず、相続放棄を検討する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。また、相続人全員が相続放棄をすることで、借金の相続を回避することができます。

終活している人(相続させる人)がやるべきこと

相続をさせる側としては、生前に債務整理を行い、借金を整理しておくことが重要です。

これにより、相続人に負担をかけることなく、円滑な相続が可能となります。加えて、遺言書を作成し、相続の意志を明確に伝えることで、相続人間のトラブルを防ぐことにもつながります。

相続に関する問題は複雑で、弁護士や司法書士などの助言を求めることが望ましいです。

親の借金がこんなに大変なことになるなんて…

負の遺産は生前から対処することができます。早めの債務整理をしてスッキリさせましょう。